Über den Gaht's-no!-Priis

Bürokratieabbau Jetzt! ist eine Kampagne der FDP Kanton Zürich.

Immer mehr Bürokratie, immer mehr Einschränkungen und Vorschriften, immer höhere Kosten: Die FDP hat genug. Sie setzt sich für diejenigen ein, die sich eingagieren wollen, durch unsinnige Vorschriften jedoch daran gehindert werden. Die FDP kämpft gegen diejenigen, welche Gesellschaft und Unternehmen durch immer neue Regulierungen lähmen und damit Arbeitsplätze und auch einen wirksamen Umweltschutz gefährden.

Du möchtest eine absurde Bürokratiegeschichte melden? Dann schreib uns eine E-Mail an info@fdp-zh.ch – wir melden uns bei dir!

Wofür wir kämpfen

Die FDP will weniger Bürokratie und damit einen schlankeren Staat. Wir sind gegen behördliche Hindernisse, für Engagement und Arbeitsplätze. Linke Kreise wollen immer mehr Aufgaben an den Staat delegieren. Die Abgabenlast steigt, es gibt immer mehr Vorschriften. Das engt ein und fördert die Bürokratie. Das wollen wir nicht.

Deswegen haben wir den Kampf gegen die unnötige Bürokratie konkret und offiziell aufgenommen. Wir zeigen mit Geschichten, welche Blüten unnötige Bürokratie treiben. Unsere beiden kantonalen Volksinitiativen, «Umweltschutz statt Vorschriften» und «Der Kunde ist König» sind Leistungsausweise in unserem Kampf gegen Bürokratie. Dies ist einer der Beiträge der FDP Kanton Zürich gegen unnötige Bürokratie. Denn wir sind überzeugt: Leistung muss sich lohnen – und darf durch den Staat nicht eingeschränkt werden.

Für Arbeitsplätze

Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es wichtig, rasch und unbürokratisch Arbeitsplätze schaffen zu können. Es ist höchste Zeit für einen aktiven Kampf gegen unnötige Bürokratie. Die FDP Kanton Zürich hat die Zeichen der Zeit erkannt. Denn Bürokratie kostet Arbeitsplätze, Bürokratie kostet Geld, und Bürokratie verhindert einen wirksamen Umweltschutz.

Der Paragraphenwald im Bereich des Umweltschutzes ist mittlerweile grösser als der eigentliche Wald, den wir schützen wollen.

Anders gesagt: Weshalb soll es etwa Läden und Betrieben nicht möglich sein, dann ihre Tore zuöffnen, wenn es die Kunden möchten? Das schafft Jobs und regt den Konsum an. Die Realität sieht leider anders aus.

3 Gründe gegen Bürokratie

1. Bürokratie kostet

Bürokratie = weniger Konsum

Bürokratie = weniger Investitionen

Bürokratie = weniger Arbeitsplätze

Je mehr Geld die Menschen für Steuern, Abgaben und Gebühren abgeben müssen, desto weniger bleibt ihnen im eigenen Portemonnaie. Damit können sie weniger konsumieren, Unternehmen können weniger investieren. Mit beidem (Konsum und Investitionen) würden Arbeitsplätze geschaffen. Steuern, Gebühren und Abgaben machen heute im Schnitt einen Drittel des Einkommens einer Mittelstandsfamilie aus.

2. Bürokratie engt ein

Bürokratie = weniger Freiheit

Bürokratie = weniger Umweltschutz

Je mehr Vorschriften bestehen, desto weniger Handlungsfreiheit haben Menschen und Unternehmen. Einengende Vorschriften frustrieren jene, die sich engagieren wollen. Zudem verunmöglichen sie gelebten Umweltschutz. Gesetze und Verordnungen haben frappant zugenommen, drei Viertel der KMU empfinden die staatliche Bürokratie mittlerweile als „übermässige zeitliche und finanzielle Belastung».

3. Bürokratie erhält sich selber am Leben

Bürokratie = selbsterhaltend

Bürokratie = Steuern von morgen

Je mehr Aufgaben an den Staat delegiert werden, desto mehr gibt er aus, desto mehr Steuern und Gebühren sind nötig. Wenn der Staat Ausgaben tätigt, ohne dass das Geld da ist, bedeutet das: mehr Schulden. Schulden sind die Steuern von morgen – die unsere Kinder bezahlen. Die Ausgaben und Schulden von Bund und Kantonen steigen seit Jahren kontinuierlich an.

Gewinnerin des diesjährigen Gaht’s-no!-Priis ist Yvonne Cassol, Gemeindeschreiberin von Grüningen. Sie hat sich mit ihrem Einsatz gegen die kantonal verordnete Praxis, dass der Umzug in ein Alters- und Pflegeheim neu einen Wohnsitzwechsel begründet, klar gegen die Konkurrenz durchgesetzt.

Ein Entscheid mit weitreichenden Folgen

Der Hintergrund: Ein mehr als zehn Jahre alter Bundesgerichtsentscheid verpflichtet Menschen, die in ein Heim ziehen, sich dort mit Wohnsitz anzumelden. Der Kanton Zürich fordert die Gemeinden seit 2024 auf, diese Vorgabe strikt umzusetzen.

Mit dem Wohnsitzwechsel verschiebt sich auch die Steuerpflicht an den Heimstandort. Gleichzeitig muss die ursprüngliche Wohngemeinde weiterhin die Pflegekosten tragen – bis zu 70'000 Franken pro Person und Jahr. Bei Ehepaaren wird es noch absurder. Das Steuerdomizil beider Ehepartner richtet sich nach dem Ehemann. Zieht der Ehemann in ein Heim, geht das Steuerdomizil der Ehefrau ebenfalls an den neuen Standort über, unabhängig von ihrer tatsächlichen Wohnsituation. Selbst im Todesfall wird es kompliziert: Die Bestattung findet gemäss Wohnsitz statt – und wer seinen ursprünglichen Wohnort bevorzugt, muss mit zusätzlichen Gebühren und viel Bürokratie rechnen.

Cassol protestiert – und erhält breite Beachtung

Gemeindeschreiberin Yvonne Cassol kritisierte diese Regelung gemeinsam mit dem Gemeindepräsidenten in einem Schreiben an den Regierungsrat. In der NZZ sprach sie von einem «amtlich verordneten Zwang», der «bürokratisch und unmenschlich» sei. Eine einfache Lösung liege auf der Hand: Wie früher sollen Betroffene als Aufenthalter registriert bleiben können, ohne ihren angestammten Wohnsitz aufgeben zu müssen.

Baubewilligung für Treppenlifte

Neben Cassol standen zwei weitere bürokratische Auswüchse zur Wahl: Zürich ist – neben Genf – der einzige Kanton, der für den Einbau von Treppenliften eine Baubewilligung verlangt. Das Verfahren dauert oft mehrere Wochen oder Monate, obwohl Betroffene auf schnelle Hilfe angewiesen sind. Die NZZ berichtete Anfang Jahr über einen schwerkranken Mann, der seinen Lift erst nach fünf Monaten bewilligt bekam – zu diesem Zeitpunkt war er leider bereits verstorben.

Nominiert war mit Yves Dähler, Leiter Verkauf Schweiz und Geschäftsleitung der Rigert Treppenlifte und Garaventa Liftech AG. Aus eigener Erfahrung weiss er, dass Treppenlifte bereits umfassend reguliert und kontrolliert werden (e.g. Sicherheits- und Brandschutznormen). Die Baubewilligung schafft keinen Mehrwert, aber verursacht viele Sorgen.

Laubbläserverbot in der Stadt Zürich

Die Stadt Zürich hat im September 2025 ein weitreichendes Verbot für Laubbläser beschlossen: Benzinbetriebene Geräte sind vollständig verboten, auch die leiseren, elektrischen Modelle dürfen von Januar bis September nicht genutzt werden. Für die Stadt Zürich bedeutet dies einen drei- bis viermal höheren Personalaufwand, so rechnet z.B. das Hochbaudepartement Immobilien mit einem Mehraufwand von rund 970’000 Franken pro Jahr. Nominiert war Martina Zürcher, Gemeinderätin des Kreises 10, die sich gegen das Verbot einsetze.

Der Preis als Mahnung

Der Gaht’s-no!-Priis zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie bürokratische Regeln am Alltag der Menschen vorbeigehen. Mit der diesjährigen Auszeichnung fordert die FDP Kanton Zürich erneut zu mehr Pragmatismus und gesundem Menschenverstand in der Verwaltung auf.

Der Gewinner des GnP 2024 ist «Betreibung trotz bezahlter Steuern».

Der Gewinner der GnP 2023 ist «Verkehrsmedizinische Untersuchung» (Geschichte 4).

Zu allen normierten Geschichten:

Geschichte 1: «Verzollung eines in DE zugelassenen Autos in der CH»

Herr K. besitzt sowohl die schweizerische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft und hat Wohnsitze in Deutschland und Zürich. Er pendelt regelmäßig zwischen beiden Orten zur Arbeit. Der Schweizer Zoll verlangt, dass er sein in Deutschland zugelassenes Auto in die Schweiz einführt und dort zulässt, da er als Schweizer mit Wohnsitz in der Schweiz kein ausländisches Auto fahren darf. Der deutsche Zoll sagt dasselbe, nur umgekehrt. Es gibt zwei Lösungsansätze: Lösung 1) Er könnte das Auto doppelt zulassen lassen und zweimal Zoll zahlen. Lösung 2) Er könnte sich von seiner Geschäftswohnung in der Schweiz abmelden, um das Auto in Deutschland zu behalten.

Geschichte 2: «Sonntagsverkauf»

Am Sonntag, den 2. Oktober 2022, hat Herr S. den Coop Tankstellenshop besucht und eine abgesperrte Verkaufsfläche mit einer schwarzen Plane gesehen. Er war verwundert und hat sich vom Personal erklären lassen, dass dies aufgrund eines Gesetzes geschehen ist. Herr Steinmann ist empört über diese Regelung und fragt sich, ob es in der Schweiz und im Kanton Zürich keine wichtigeren Probleme gibt. Er sieht eure Partei als einzige Möglichkeit, diesem intelligenzfreien Sachverhalt entgegenzuwirken. Er bedankt sich und betont, dass die Vernunft und das Verständnis für Freiheit beim Kaufen, Verkaufen und Handel treiben verloren gegangen sind.

Geschichte 3: «IV Assistenbeitrag»

Die schwerbehinderte Ehefrau von Herr R. könnte seit 2012 den Assistenzbeitrag der IV beziehen. Herr R. schreibt "wären", weil sie darauf verzichtet haben (er betreut seine Frau bereits seit den 1980er-Jahren ganz alleine und das soll auch so bleiben, solange es seine Kräfte zulassen; er wurde letzten Monat 74 Jahre alt). In den letzten 11 Jahren und bald 2 Monaten hat er also durch seine Tag- und Nachtarbeit sowie an Werktagen und Sonntagen rund 650.000 Franken an die Invalidenversicherung gespart. Auch den Krankenkassen und dem Staat hat er nicht wenige Tausend Franken erspart (es wurde auch nie Spitex benötigt). Nun steht jedoch die Besitzstandswahrung auf dem Spiel, da seine Frau noch nie Assistenzstunden in Anspruch genommen hat. Sollte ihm etwas zustoßen, müsste sie im Rentenalter die gesamte Pflege alleine bezahlen. Es ist auch schwer zu verstehen, dass sie trotz seiner Pensionierung weiterhin AHV/IV/EO-Beiträge bezahlen müssen. Es ist ungerecht, dass sie nun jemanden einstellen müssen, um den Besitzstand zu wahren, was zusätzliche Kosten für die Invalidenversicherung bedeutet.

Die SGK-N hat erkannt, dass der Assistenzbeitrag eine sinnvolle Maßnahme ist. Sie hat das Postulat 22.4262 eingereicht, welches vom Nationalrat mit großer Mehrheit angenommen wurde. In dem Postulat wird gefordert, dass der Bundesrat prüfen soll, ob die Ausrichtung von Assistenzbeiträgen auch im Rentenalter zu einer Verbesserung der sozialen Absicherung führen könnte. Dies würde Menschen mit Behinderungen ermöglichen, auch im Rentenalter am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und teure Heimeintritte verhindern. Herr R. bittet im Namen aller Betroffenen, die "Guillotine-Klausel" abzuschaffen und bedankt sich für die Unterstützung.

Geschichte 4: «Verkehrsmedizinische Untersuchung»

Es geht darum, dass eine fliegerärztliche Untersuchung nicht als verkehrsmedizinische Untersuchung anerkannt wird und die Behörden sich auf Unklarheiten in der Verordnung des Bundes berufen. Herr Rico Barandun wurde vom SVA Zürich zur verkehrsmedizinischen Untersuchung aufgeboten und hat seine flugmedizinischen Unterlagen eingereicht, was bisher akzeptiert wurde. Nun wird ihm mitgeteilt, dass dies nicht akzeptiert wird, da der Untersuch von einem Fliegerarzt ohne verkehrsmedizinische Berechtigung durchgeführt wurde. Herr B. ist nicht bereit, die Kosten für eine zusätzliche Untersuchung zu tragen und empfindet das Vorgehen und die Verordnung als Affront. Er möchte wissen, ob dieses Problem bereits aufgetreten ist und wie er vorgehen kann.

Der Gewinner der GnP 2022 ist «Bürokratiewahnsinn für eine Plakatwerbung» (Geschichte 7).

Zu allen nominierten Geschichten:

Geschichte 1: «Zürcher Hunde-Bürokratie»

Wer im Kanton Zürich obligatorische Hundekurse anbietet, muss künftig alle zehn Jahre zur Prüfung antraben. Der Kanton fordert von Hundetrainer:innen, welche die obligatorischen Hundekurse anbieten, dass sie alle zehn Jahre zur theoretischen und praktischen Prüfung antreten müssen. Dies kostet bis zu 1500 Franken.

Die neue Regelung hätte per 1.6.2022 in Kraft treten sollen. Aufgrund von Beschwerden beim Verwaltungsgericht Zürich wird das Inkrafttreten auf unbestimmte Zeit verschoben. Tages Anzeiger vom 13.5.2022

Geschichte 2: «Bürokratie nach dem Grossbrand auf dem Hof»

Vor zwei Jahren gab es einen Grossbrand beim Hof der Familie Frauchiger. Die Ertragsausfälle wurden von der Versicherung nur für zwei Jahre gedeckt. Da der Wiederaufbau von Haus und Stall mehr Zeit benötigt als geplant, mussten Provisorien für die Familie und Tiere her. Mit den Behörden und dem folgenden Zeitverlust ist es ein Kampf. Die Familie hat schon rund 100’000 Franken für Bewilligungen bezahlt. Dazu kommen viele Auflagen, die das Projekt immer verzögern. Zum Beispiel bei der Planung der Ausfahrt: Auf der kurvigen Strasse, die am künftigen Hof vorbeiführt, ist Tempo 80 erlaubt. Der Kanton schreibt von der Hofausfahrt auf die Strasse eine Mindestsichtweite von 100 Metern vor. Dies ist wegen der scharfen Kurven unmöglich. Nun muss die Familie beweisen, dass die Autos im Schnitt mit weniger al 50km/h am Hof vorbeifahren. Sie haben dafür nun Tempomesser am Strassenrand platziert. In der Zwischenzeit ist die Baufreigabe für das Projekt pausiert und sie verlieren weitere zwei Monate. Tages Anzeiger vom 10.2.2022

Geschichte 3: «Lernfahrausweis beantragen»

Um einen Lernfahrausweis zu beantragen, braucht es ein Passfoto. Dieses muss auf Fotopapier, also physisch, zum Strassenverkehrsamt gebracht werden. Durch eine digitale Einreichung würde der Prozess verschnellert und vereinfacht werden.

Diese Geschichte wurde uns über Instagram von einem Follower zugetragen.

Geschichte 4: «Statt das Schweizer Wappen Flagge zeigen: Die Brasserie Federal im Hauptbahnhof Zürich muss ihr Logo anpassen»

Der Gebrauch des Schweizer Wappens ist der Eidgenossenschaft vorbehalten. Ausnahmen gibt es zwar, aber laut einem Gerichtsbeschluss nicht für das bekannte Bahnhofrestaurant. Das erfährt gerade die Brasserie Federal im Zürcher Hauptbahnhof. Seit 1997 nennt sich das einstige Bahnhofbuffet so, und sein Logo ziert ein Schweizer Wappen. Dessen Verwendung für geschäftliche Zwecke ist jedoch seit 2017 verboten. Damals trat das Bundesgesetz über den «Schutz des Schweizer Wappens und anderer öffentlicher Zeichen» in Kraft. NZZ vom 1.8.2022

Geschichte 5: «Geld gesammelt, um Medikamente in die Ukraine zu schicken – doch die Bürokratie kommt dazwischen»

Roman Vovk, gebürtiger Ukrainer, lebt seit 20 Jahren in der Schweiz und sammelt von Bonstetten aus 16’000 CHF, um Medikamente in die Ukraine zu schicken. Florian Buck, ein Arzt aus Langnau am Albis, will die Medikamente über seine Arztpraxis beschaffen. Durch die ukrainische Botschaft sollen die Medikamente in die Ukraine transportiert werden. Als Florian Buck die Medikamente bestellte, kam die Rückmeldung, dass er eine Ausfuhrbewilligung von Swissmedic benötige. Darauf nahm er Kontakt mit Swissmedic auf. Diese schickten ihm eine Liste mit Schritten und Voraussetzungen für eine Bewilligung. Qualitätssicherungssysteme, Massnahmenplan und Inspektionsgebühren waren Teil dieser Liste, wie auch, dass es 6 bis 18 Monate dauert. Swissmedic hat trotz der Notlage wenig Handlungsspielraum um das Bewilligungsverfahren zu verkürzen. Roman Vovk ist enttäuscht: «Wir wollen Leben retten, und jetzt stellen uns die Bürokraten solche Hindernisse in den Weg.». NZZ vom 24.3.2022

Geschichte 6: «Verein Zitrone kämpft um Industriehallen»

Der Verein Zitrone kämpfte, dass die Industriehallen in der Allmendstrasse 91 bis 95, die die Stadt im Mai abreissen lassen wollten, mindestens drei Jahre länger stehen bleiben. Der Verein organisiert seit 10 Jahren Zwischennutzungen. Jedoch will nun die Stadt die Hallen nur unter strengen Bedingungen vergeben. Der Verein kritisiert, dass sich die Stadt zu stark einmische und zu viel Geld verlange. Die Stadt will die Hallen nicht an Zwischennutzer direkt abgeben, so lautet der Hauptkritikpunkt. Der Stadtrat hat die Raumbörse Dynamo als Verwalterin eingesetzt und verbietet die Halle weiter, unter anderem auch an den Verein Zitrone. Für die Verwaltung will die Raumbörse eine neue 60-Prozent Stelle schaffen, was Kosten verursacht. Zudem muss die Raumbörse Geld an die städtische Immobilienverwaltung überweise. All diese Beträge werden an die Zwischennutzenden weiterverrechnet, wodurch ein Mietpreis von 85 Franken pro Quadratmeter im Jahr besteht. Bei einem Gebrauchsleih-Vertrag wären es lediglich 30 Franken. Tages Anzeiger vom 9.8.2021

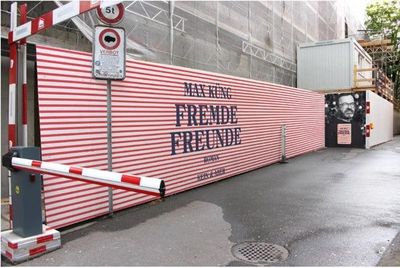

Geschichte 7: «Bürokratiewahnsinn für eine Plakatwerbung»

Gegenüber des Kein-&-Aber-Verlags ist das Nachbarsgebäude eingerüstet, wegen einer anstehenden Totalsanierung. Dabei gibt es eine Bauwand, welche die Müllerstrasse-Baustelle und das Gebäude des Kein-&-Aber-Verlags abtrennt. Daraufhin beschloss Peter Haag vom Kein-&-Aber-Verlag mit dem Bauleiter, dass er diese Wand mit einer Buchwerbung plakatieren kann, für den Lerm und die Emissionen der Baustelle. Andernfalls, vermutete Haag, würde die weisse Fläche mit Graphites oder ähnlichem bemalt werden. Haag wollte darauf eine Auftragserteilung bei den städtischen Behörden einholen, da sich das Plakat auf einer unbefahrenem Privatgrund befinden würde. Dies stellte sich als eine grössere Hürde raus. Bei der Dienstabteilung Verkehr kam die Rückmeldung, dass die rot-weisse Barriere und das geplante rot-weisse Plakat vom Kein-&-Aber-Verlag die Sinne verwirren könnte und darum muss das Plakat verkleinert werden, damit die Bauwand bei der Schranke weiss bleibe. Daraufhin erstellte Kein-&-Aber-Verlag eine neue entsprechende Visualisierung. Danach kam die Rückmeldung, dass nur sieben Wörter erlaubt seien. Zudem musste Kein-&-Aber fürs Bewerben der Bauwand noch 1440 Franken bezahlen. Ab diesem Punkt bricht Haag die Übung ab. «Die Bürokratie macht das Plakat zum Papiertiger und sorgt dafür, dass man auf der Wand nun die üblichen, mehr oder weniger sinnigen Sprüche (plus das obligate «FCZ») liest …» Tages Anzeiger vom 26.7.2021

Der Gewinner der GnP 2022 ist «Innovativer Kindersitz international unterwegs, jedoch nicht in der Schweiz» (Geschichte 5).

Zu allen nominierten Geschichten:

Geschichte 1: Bewilligung für Zoll- und Postbrücke

– Tagesanzeiger, 08.01.2021

Seit Jahrzehnten stehen die Zoll- und Postbrücke neben dem Hauptbahnhof. Die beiden Brücken verfügen seit ihrem Bau über eine unbefristete Konzession. Der Kanton muss nun ein Bewilligungsverfahren einleiten, dies wegen eines neuen Bundesgerichtsurteils. Danach dürfen die Konzessionen nicht mehr unbefristet laufen. Die Pläne liegen dann einen Monat öffentlich auf. Während dieser Frist sind Einsprachen möglich. Im Härtefall könnte es durch Einsprachen dazu kommen, dass die Brücken abgerissen werden müssten. Die Konzession wollen sie neu auf die maximal mögliche Dauer, 40 Jahre, setzten. Danach beginnt es von vorne und ein Bewilligungsverfahren für die beiden Brücken muss erneut eingeleitet werden. Hier geht es zum Beitrag im Tagesanzeiger.

Geschichte 2: Tablets für Vitrinenwerbung verboten

– NZZ, 12.11.2020

Claudio Beffa wechselte vor einem Jahr den Menukasten bei seinem Restaurant, dem Rheinfelder Bierhaus im Zürcher Niederdorf, aus. Neu stellte er in die Vitrine zwei Tablets, worauf Werbung und die Menukarte zu sehen ist. Darauf reagierte das Zürcher Amt für Städtebau mit einem eingeschriebenen Brief wegen unbewilligter Reklameanlage. Darin steht: «Im historischen Umfeld sind Reklameanlagen grundsätzlich zurückhaltend zu gestalten und haben sich der gebauten Umgebung unterzuordnen.» Für den Menukasten hat Claudio Beffa eine Bewilligung. Das Problem ist das Tablet. Denn die Menukasten müssen wegen des Stadtbildes «klassisch» sein und dies sei durch die Tablets nicht mehr gegeben. Hier geht es zum Beitrag in der NZZ.

Geschichte 3: Musikverbot in Pfäffikon

– Tagesanzeiger, 29.06.2021

In einer neuen Polizeiverordnung sollte ein Musikverbot für die Gemeinde Pfäffikon ZH gelten. In der Verordnung wollte der Gemeinderat verankert, dass unter der Woche laute Musik nur noch bis 20 Uhr ertönen kann, am Samstag nur bis 18 Uhr und am Sonntag ganz verboten wird. Darauf mobilisierten Jugendliche, vor allem über Social Media, weitere Jugendliche und konnten so den Vorschlag des Gemeinderates ablehnen. Nun darf in den Sommermonaten bis 23 Uhr legal laute Musik ertönen, und sonst bis 22 Uhr. Hier geht es zum Beitrag im Tagesanzeiger.

Geschichte 4: Neue Zugstelle wird gefordert

– Tagesanzeiger, 11.08.2021

Leere Züge fahren beim Pflegeheim Blumenau in Lipperschwendi ohne Halt vorbei. Nun fordert Gertrud Furrer, 90-jährige ehemalige Redaktionsleiterin des Schweizer Fernsehens, eine neue Zughaltestelle. Täglich fahren im Halbstundentakt zwei praktisch leere Züge beim Pflegeheim Blumenau vorbei. Eine Haltestelle vor dem Heim würde nicht nur den Bewohnern des Heims helfen, sondern auch den Besuchern und dem Personal. Rund 60 Personen sind beim Pflegeheim angestellt. Mit den Forderungen rennt Gertrud Furrer offene Türen ein. Seit den 80er-jahren wird die ÖV-Anbindung diskutiert. Paul Stopper, der neue Präsident der IG Tösstallinie, führt in einem Bericht den Grund für die leeren Züge auf zu weit auseinanderliegende Haltestellen. Im Grundsatz unterstützt der Gemeinderat in Bauma, Flavio Carraro, das Anliegen. Die Umsetzung sei jedoch kompliziert. Der reguläre Prozess für den nächsten grösseren Ausbauschritt des Eisenbahnnetzes sei bereits abgeschlossen. Der nächstmögliche Termin finde erst im Jahr 2045 statt. Hier geht es zum Beitrag im Tagesanzeiger.

Geschichte 5: Innovativer Kindersitz international unterwegs, jedoch nicht in der Schweiz

– Tagesanzeiger, 20.07.2021

Andy Macaluso, Horgner Unternehmer, und sein Geschäftspartner Daniel Schläpfer entwickelten einen innovativen Kindersitz. Neben dem Schutz, welches der neue Kindersitz bietet, kann er nach Gebrauch in ein «Täschli» der Grösse einer Big-Mac-Schachtel verstaut werden. Durch Kontakte zur Axa-Winterthur, hatten sie die Möglichkeit einen Crashrest durchzuführen. Dabei erzielten sie zum Teil bessere Resultate als reguläre Sitzerhöhungen für Kinder. In den USA ist das Whizrider-System bereits zertifiziert und könnte nicht besser laufen. Jedoch harzt es an der Zulassung für den europäischen und den Schweizer Markt. Macaluso erklärt: «Das Kindersitzgeschäft wird von einer Handvoll Unternehmen dominiert. Zudem sind die Gesetzgebungen zum Teil veraltet und verlangen einen physischen Sitz». Hier geht es zum Beitrag im Tagesanzeiger.

Die Gewinner der GnP 2020 ist «Stadtrat Zürich verhindert Veloladen in Ökosiedlung» (Geschichte 3)

Zu allen nominierten Geschichten:

Geschichte 1: «Vorerst keine mediterranen Nächte in Zürich»

Bars und Restaurants dürfen in diesem Sommer nicht länger geöffnet bleiben. Die Bars und Restaurants in der Stadt Zürich müssen ihre Gartenwirtschaften auch in diesem Sommer zur gewohnten Zeit um Mitternacht schliessen. «Mediterrane Nächte» wird es heuer keine geben. Das Pilotprojekt wollte es gewissen Gastrobetrieben versuchsweise erlauben, an lauen Sommerabenden bis zwei Uhr morgens geöffnet zu haben. Bei einigen Bewohnern der Innenstadt stiess das Vorhaben jedoch von Beginn an auf Gegenwehr. Die Gegner können sich zwar vorerst freuen, entschieden ist aber faktisch noch nichts. Der Grund für das vorläufige Aus des Projekts sind die Gerichtsferien, die eine aufschiebende Wirkung entfalten. Drei Quartiervereine hatten beim Baurekursgericht gegen die «mediterranen Nächte» rekurriert. Dieses trat jedoch nicht auf den Rekurs ein mit der Begründung, nicht für den Fall zuständig zu sein. Die «mediterranen Nächte» führten nicht zu einer bewilligungspflichtigen Nutzungsänderung. Hier geht es zur ganzen Berichterstattung.

Geschichte 2: «Wieder zerplatzt eine Seifenblase am Amtsschimmel»

Das Bezirksgericht Zürich hat Gunnar Jauch, Strassenkünstler mit einer Mission, erneut verurteilt. Dessen poetische und stille Kunst verträgt sich nicht mit öffentlicher Ordnung nach Zürcherart. Gunnar Jauch macht Seifenblasen vor dem Zürcher Bezirksgericht, als dieses sich im Februar 2016 erstmals mit dem Strassenkünstler befasst. (Bild: Adrian Baer / NZZ) Das Problem: Am See ist Strassenkunst grundsätzlich auch ohne Bewilligung erlaubt, auf dem Mühlesteg wo Gunnar Jauch seine Seifenblasen steigen lässt nicht. Der Verteidiger führte dagegen sachliche Gründe an. Dieser Steg diene nicht nur als Verbindung für Fussgänger und Velofahrer über die Limmat. Die insgesamt vier halbmondartigen Ausbuchtungen zeigten, dass er auch zum Innehalten gedacht sei. Indem Jauch auf einer der Ausbuchtungen Seifenblasen habe steigen lassen, habe er den Verkehr nicht gestört und nur minim öffentlichen Grund in Anspruch genommen. Damit sei seine Aufführung nicht bewilligungspflichtig gewesen. Die ausgesprochenen Bussen seien durch das Gericht aufzuheben. Lesen Sie hier den ganzen Beitrag.

Geschichte 3: «Stadtrat Zürich verhindert Veloladen in Ökosiedlung»

Zwei Velomechaniker wollen in die Siedlung Kronenwiese ziehen. Doch die Stadt verweigert Ihnen den Vertrag. Begründung der Stadt: Der Entscheid erfolgt nach sorgfältiger Abwägung. In unmittelbarer Nähe befindet sich bereits ein Veloladen. Eine Vermietung an einen weiteren Veloladen würde der gewerblichen Vielfalt innerhalb der Branche und im Umfeld widersprechen. Das wäre nicht vereinbar mit der städtischen Gewerbestrategie. Die Begründung hat einen Haken. Eichmann und Hunkeler haben ihre Läden bereits im Quartier unweit des neuen Standorts. Mit dem neuen Laden wäre also keine neue Konkurrenz entstanden. Lesen Sie hier die ganze unglaubliche Geschichte. Mehr dazu auch auf TeleZüri.

Geschichte 4: «Schliessung Spargelstand»

Seit Ende März verkauft der Zürcher Caspar Ruetz die badischen Spargeln, mit denen er üblicherweise gegen hundert Restaurants in der Region beliefert, in einem grossen Innenhof des Seefeldquartiers direkt an die Bevölkerung. Gegen 2,5 Tonnen der überaus schmackhaften und zarten Stangen haben er und seine Frau seither zu über zweitausend Bündeln geschnürt – und innert gut einer Woche mit behördlichem Segen an den Mann und die Frau gebracht. Es soll vorgekommen sein, dass an einem einzigen Vormittag 800 Kilogramm à 24 Franken weggingen. Bis maximal Mitte Juni hätte der improvisierte «städtische Spargel-Hof-Laden» an der Feldeggstrasse 21/29 in Betrieb sein sollen. Doch nun haben die Behörden Ruetz, der selbst um die Ecke wohnt und auch als «Spargel-Caspar» bekannt ist, den Riegel geschoben. Marc Surber von der Medienstelle der Stadtpolizei bestätigt auf Anfrage, dass der Verkauf diese Woche unterbunden worden sei. Hat die Stadtpolizei einen Spargelstand im Seefeld zu Recht geschlossen? Eine Aussage von Sicherheitsdirektor Mario Fehr weckt Zweifel. Wurde dann aber doch bewilligt. Hier geht’s zum Beitrag.

Geschichte 5: «Autokino Dietikon»

Am 19.5. knipste der Kanton Zürich dem Autokino von Mika Steinmann das Licht aus. Nun erhält der 19-jährige Gymischüler eine Ausnahmebewilligung. Steinmann hatte das Autokino in Dietlikon innert kürzester Zeit auf die Beine gestellt. Am 7. Mai flimmerte der erste Film über die Leinwand. «Ich ging bis zum Corona-Lockdown regelmässig mit meinen Freunden ins Kino und wollte auch weiterhin nicht darauf verzichten.» Der logische Schritt war für ihn deshalb, ein Autokino zu eröffnen, da in den Fahrzeugen alle Schutzvorschriften eingehalten werden können. Nur zwei Wochen später machte der Kanton Zürich dem Autokino allerdings einen Strich durch die Rechnung. Für den Betrieb sei eine offizielle Bewilligung des Kantons nötig – eine von der Gemeinde reiche nicht aus. Hier geht es zur ganzen Geschichte.

Der «Gaht’s-no!-Priis 2019» geht an den Zürcher Uhrenhändler Beat Baumgartner mit der Story «Nach 30 Jahren muss ein Uhrenhändler plötzlich all seine Preise anschreiben – jetzt fürchtet er sich vor Raubüberfällen»

Beat Baumgartner führt seit Jahrzehnten einen kleinen Uhrenladen auf der Zürcher Rathausbrücke und achtet dabei stark auf seine Sicherheit. Doch auf einmal kommt ihm die nationale Preisbekanntgabeverordnung in die Quere. Eine Beamtin der Wirtschaftspolizei kam vorbei und teilte Baumgartner mit, dass er die Preise seiner Uhren im Schaufenster anbringen müsse; Passe er die Beschriftung nicht an, werde er gebüsst. Baumgartner ist erstaunt, dass die fehlenden Preise nach 29 Jahren plötzlich ein Problem sein sollen. Anschreiben will er die teuren Uhren auf keinen Fall. Einerseits sei das bei mehreren hundert Stück eine sehr mühsame Arbeit. Andererseits geht es ihm vor allem darum, Gelegenheitsdiebe nicht auf dumme Gedanken zu bringen. Zu viele Überfälle auf Uhrengeschäfte hat es in den letzten Jahren gegeben. Zur ganzen Geschichte

Der «Gaht’s-no!-Priis 2018» geht an den Getränkehändler Roger Bösch mit der Story «Ein Alarm genügt nicht»

Getränkehändler Roger Bösch zeigt sein staatlich verordnetes Fitnessprogramm. Seit seine Liftanlage vom Fachinspektorat für Aufzugsanlagen Winterthur FAWI bei einer Kontrolle – die 522 Franken für 30 Minuten kostete – bemängelt wurde, müssen Bösch und seine Mitarbeiter jeden Tag Hunderte Treppenstufen bewältigen. Der Lift darf keine Personen mehr befördern. Die eingebaute Alarmanlage ist den Beamten nicht sicher genug. Obwohl der schrille Signalton weit herum hörbar ist, müsste eine zusätzliche Notrufeinrichtung installiert werden. Diese kostet – wie sollte es auch anders sein – eine schöne Stange Geld. Das FAWI führt aus, es könne sein, «dass sich bei einer Betriebsstörung eine Person im Lift befindet und keine Hilfe anfordern kann». Roger Bösch ist irritiert, denn der Lift ist nur während der Geschäftszeiten in Betrieb. Der Alarm wäre für das Personal also unüberhörbar. Gemäss Richtlinie muss die Erhöhung der Sicherheit wirtschaftlich vertretbar sein und wesentlich zur Erhöhung der Sicherheit beitragen. «Diese beiden Punkte sind in meinem Fall sicher nicht erfüllt», stellt Bösch klar. Hier geht es zum Beitrag in der Gewerbezeitung.

Der «Gaht’s-no!-Priis 2017» geht an die Hundetrainerin Daniela Rüegg

Die betroffene Frau hat vor einem Jahr in einem vom Veterinäramt Zürich anerkannten Institut den Kurs zur Hundetrainerin absolviert. Somit kann sie die kantonalen Erziehungskurse für Hunde leiten. Trotzdem wurde sie von der Gemeinde aufgefordert, den Kurs mit ihrem eigenen Hund bei einem Kollegen zu besuchen. Sie fühlt sich völlig vor den Kopf gestossen: «Es wird mir also zugetraut, jedem Halter diese Kurse zu erteilen. Aber mit meinem eigenen Hund wird mir die Kompetenz dazu abgesprochen? Das wäre ja genauso absurd, wie wenn ein Lehrer seine eigenen Kinder nicht unterrichten darf, weil er keine Ahnung von seinem Beruf habe?»

Der «Gaht’s-no!-Priis 2015» geht an einen jungen Steuerzahler

Die diesjährige Auszeichnung ging an einen jungen Steuerzahler, der folgende absurde Geschichte einreichte: Aufgrund von Umweltauflagen dürfen die Feuerwehren im Kanton Zürich nicht mehr mit gebrauchten Paletten das Löschen von Feuer üben, wie sie das jahrzehntelang getan haben. 2012 hat das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) das Verbrennen von alten Paletten verboten, weil diese die Luft verschmutzen könnten. Die Folge des Verbotes ist, dass die Zürcher Feuerwehren ab 2012 eigens hergestellte, nagelneue Holzpaletten erwerben und diese anschliessend verbrennen müssen. „Diese Geschichte zeigt den sorglosen Umgang mit Steuergeldern exemplarisch auf“, erklärt Jury-Präsident Peter Werder. Lesen Sie hier die ganze Geschichte.

Der «Gaht’s-no!-Priis 2013» geht an das gebeutelte Kinderkrippenwesen der Stadt Zürich

Bei der Verleihung des diesjährigen Gahts-no!-Priis an das gebeutelte Kinderkrippenwesen der Stadt Zürich kam es zu einer skandalträchtigen Premiere: Die Preisverleihung fand ohne Preisträger statt, da die Krippenleitung, welche die Geschichte eingereicht hat, aus Angst vor behördlichen Repressionen nicht öffentlich auftreten wollte. Daher hat die FDP Kanton Zürich den Gahts-no!-Priis für die absurdeste Bürokratiegeschichte des Jahres zum ersten Mal in anonymisierter Form verliehen. Hier geht es zur ganzen Story.

Die Gewinnerin des Gahts-No!-Priis 2012 ist die Vereinigung «Autoshow Winterthur»

Diese Vereinigung umfasst 23 Garagenbetreiber aus dem Raum Winterthur. Ihnen wurde eine über 30-jährige und in all den Jahren nie zur Anwendung gelangte Vorschrift zum Verhängnis, die das Aufstellen oder Aufhängen von Werbeblachen auf Privatgrund nur gegen eine Gebühr von je 100 Franken vorsieht. Die ganze Geschichte gibt es hier.

Die Gewinnerin des Gaht’s-No!-Priis 2011 ist Frau Garcia mit dem «beschlagnahmten Kinterkleid»

Nicole Garcia (33) hat aufregende Tage und Wochen hinter sich. Die Besitzerin des Zürcher Kinderkleidergeschäfts Mogli erlebte die offiziell absurdeste Bürokratiegeschichte des Jahres. Zwei Frauen vom kantonalen Labor kamen für eine Stichkontrolle in den kleinen Kinderkleiderladen. Ein festliches, pinkfarbenes Kinderkleid stach den Kontrolleurinnen ins Auge. «Sie sagten, die Bändel um die Taille seien zwölf Zentimeter zu lang», erzählt Garcia. Die Frauen packten das Kleid für genaue Untersuchungen ein.

Von einer Regel über die Länge von Kleiderbändeln hatte sie noch nie etwas gehört. Dass die Angelegenheit keinesfalls ein Scherz war, wurde Garcia Anfang Juli klar: Da erhielt sie das Protokoll der Beanstandung. «Erst als ich den Bericht und die Rechnung für die Bearbeitungsgebühr von 176 Franken erhielt, realisierte ich, dass es ihnen ernst war.» Die ganze Geschichte gibt es hier.

Der Gewinner des Gaht’s-No!-Priis 2010 ist der Betreiber eines Kleinladens

Der Betreiber eines kleinen Ladens in der Stadt Zürich, der neben Kioskartikeln auch Sandwiches und Kaffee verkauft, wollte vor dem Lokal zwei kleine Bistrotische aufstellen. Platz dafür gibt es auf dem breiten Trottoir reichlich. Also fragte er bei der Gewerbepolizei an, ob er dazu eine Bewilligung benötige. Eine Bewilligung? Er brauche ein Patent als Kleinwirtschaft! Aber ein solches kriegt man nicht ohne weiteres: Zuerst brauche es eine Umzonung des Trottoirs in eine Boulevardzone sowie eine Baubewilligung samt Bauplänen. Die Kosten dafür: rund 5’000 Franken. Es kam aber noch dicker: Das Patent als Kleinwirtschaft erhalte nur, wer auch noch eine Lüftung einbaue. Eine solche kostet gut und gerne 35’000 Franken. Der Ladenbetreiber verstand die Welt nicht mehr: Warum braucht er drinnen eine Lüftung, wenn er draussen zwei Tischlein hinstellen möchte? Das sei nun halt mal so, beschied ihm die Verwaltung. 40’000 Franken für zwei Bistrotische: Es liegt auf der Hand, dass sich diese Investition niemals rechnet. Resigniert liess der Lokalbetreiber von seiner unternehmerischen Idee wieder ab. Zur ganzen Geschichte.